天の岩戸 ― 志摩の磯部を探検(4)

古事記には、天照大御神が、弟である素戔嗚尊の傍若無人で非道な行いの数々にぶち切れて、天の岩戸に隠れてしまったというお話があります。

実はこの天の岩戸と呼ばれる場所は全国各地にたくさんあって、以前、福知山(京都)にある天岩戸神社へは行きましたが、ここ志摩地方にもあるというのを昨日磯部神社の宮司さんに教えてもらいました。

ネットで調べたところ三重交通のバスで行けそうなので早速レッツゴーです!

本ページの構成

三重交通のバスに乗る

磯部バスセンター 8:17発 - 天の岩戸口 8:26着

60 伊勢赤十字病院(伊勢市駅前)行き

朝起きてなんとなく調べてみたらバスが通っていてそんなに遠くないみたいだったので慌ててホテルをチェックアウトしバス停へと向かいます。

交通系ICカードも使えるみたいだったのでバス停横のコンビニでICOCAチャージ!

バスがやってきました。

バスに揺られて約10分。市街地から景色は一変、山越えの快走路をどんどん高度を上げて進んで行きます。

正直、こんなに山を登るというのは予想していなかったので、ちょっと不安になってきました。

天の岩戸口バス停到着

そんな山奥のカーブを曲がったところに突如として現れたのがこちら。

ちゃんと観光地として整備されているみたいです。

左に見える鳥居をくぐり、ダム沿いの道を歩いて行きます。

案内看板にもある通り、バス停から目的地までは約1.2km、本来は徒歩でも15分程度のはずですが、面白そうなものを見つけてはすぐに立ち止まる我々、無駄に45分もかかってしまいました。

以下、無駄な寄り道をご紹介します

見覚えのある灯篭

まず最初の寄り道は歩き始めて1分の灯篭。見覚えのある模様が気になったので撮りました。何の模様かは分かりません。

こぶのある木

これスギの木だと思うんですが、伊雑宮の巾着楠みたいなコブになってました。

この辺の木はコブになりやすいのか?

正体不明の祠

道路わきにあった祠。何をお祀りしているのか正体不明です。

案内所跡

なにやら開けた場所に出ました。

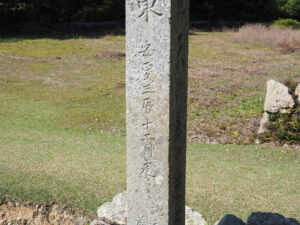

石標のようなものがあったので近寄って見ると「南天の岩戸案内所」と書かれています。

南天の岩戸って何だ?と思ったらそれぞれの面に東とか北の文字がありました。

1文字目に方角が書いてあって、その下に天の岩戸案内所と書かれていたんですね。

ここはかつて伊勢と志摩をつなぐ街道で、家建の茶屋というお茶屋さんがありました。伊勢へと向かう旅人が逢坂峠を前に一休みする場所だったようです。

石標の東の面には「安政3辰12月建立施主前橋幸助」と記されています。

そして下の写真右端にちらっと写っている木がオオシマザクラで磯部町の天然記念物だそうです。

オオシマザクラ、ぜんぜん気付きませんでした・・・

二の鳥居

少し進んだ先に二の鳥居が見えました。

むむむ!よく見ると狛犬の位置が左右逆です。

一般的には向かって右側の狛犬が口をあけている阿行で、左側が口を閉じている吽形ですが、こちらの狛犬は逆。

時々あるんですよね、この配置。

間違って置いたのなら顔の位置が反対を向くはずだし、かといって狛犬を作るような石材屋さんが左右間違えるはずないし。何かの意図がありそうですよね・・・

駐車場とトイレ

二の鳥居から150mほど進んだ先に駐車場があります。

車で来た人はここが最寄りの駐車場となるようです。

綺麗に整備されたトイレもあったのでお年頃の私には有難いです。

案内板によるとあと少しで目的地。

足形跡遺跡

少し進むと左側に足形跡遺跡なるものが出現。

説明もなく、どこに足形があるのか分かりません。

目を凝らしてよーく探したところ

このスリッパみたいなコレ?

いったい誰の足形なんでしょう?

謎だらけの道中です。

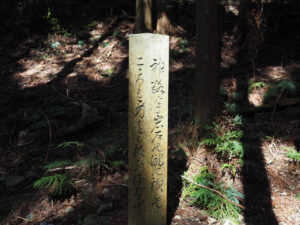

新しめの道標

天の岩戸参道って書いてあるらしいです。

参は読めなかったけど色んな人がブログなどで参道って書いてたので、疑り深い私は「崩し字 参」で検索しちゃいました。

人文学オープンデータ共同利用センター

http://codh.rois.ac.jp/char-shape/unicode/U+53C2/

うん、確かに参だ・・・

昭和53に奉納されたものらしいので結構新しいですね。

三の鳥居

ようやく三の鳥居までたどり着きました。

ここが最後の鳥居です。

新しめの道標②

「神路なる 岩戸の瀧に禊して こころも身をも 祓ひつるかな」

と書いてあるそうです。

昭和52年奉納。

逢坂峠越磯部道あれこれ(PDF)

http://park19.wakwak.com/~wadakouko/2ousakatougepdf.pdf

日本古典籍くずし字データセット | ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)

http://codh.rois.ac.jp/char-shape/

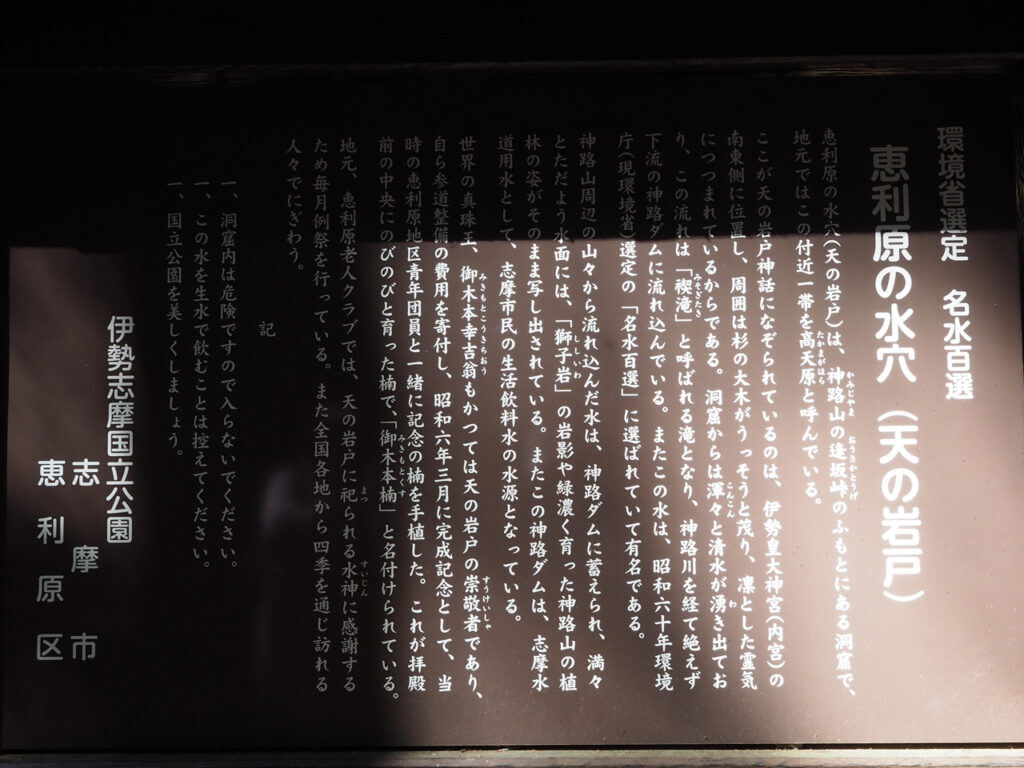

恵利原の水穴(天の岩戸)

寄り道しすぎて長い長い道中となった目的地、天の岩戸に到着しました。

「地元ではこの付近一帯を高天原と呼んでいる。」と書かれています。

高天原を自称している場所は全国にたくさんありますが、こちらもその一つのようですね。

みそぎの瀧

奥の洞窟からわき出した水が流れ落ちています。

この滝に打たれて穢れを落とすのでしょうか。

静かに流れ落ちる滝の音っていいですね。ずっと聞いていたくなります。

瀧祭窩(たきまつりのいわや)

この洞窟から湧き出た水は、みそぎの瀧を通り神路川へと流れ込み、志摩市民の水道水となるそうです。

環境省選定の「名水百選」に選ばれている湧き水が蛇口をひねると出てくるというのはスゴイですね!

お隣の「天の岩戸」と書かれた鳥居の奥には祠が3つあり、泣沢女神(ナキサワメノカミ)、美都波女神(ミヅハノメノカミ)、猿田彦大神(サルタヒコノオオカミ)の三柱が祀られているそうです。

次の目的地へ

ひととおりお詣りと探検をすませ、静かで優しい空気に後ろ髪をひかれながら、次の目的地へ向かうためバス停まで戻ります。

(帰り道はあまり寄り道しなかったので15分くらいでした。)

途中、駐車場の場所を尋ねられてお教えした方とバス停で再会し、乗せてくれると言ってくれたのですが、すぐにバスが来そうだったので遠慮しました。後で考えて、乗せてもらった方がいろいろお話や情報交換できたかなぁと、少しだけ後悔しました。